MENU

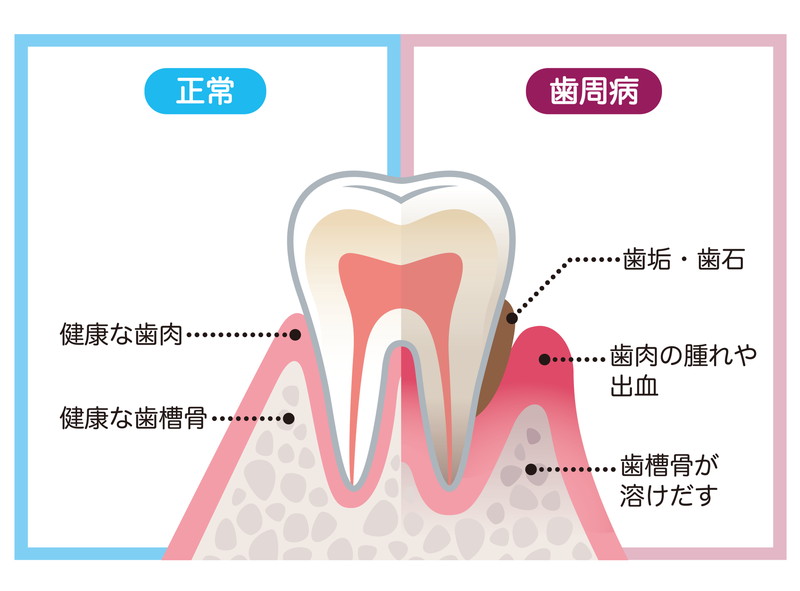

歯周病とは、歯垢(プラーク)の中にある細菌によって歯肉に炎症を起こし、最終的には歯を支える骨を溶かしていく病気。歯槽膿漏や歯肉炎も、歯周病の一種です。

日本生活習慣病予防協会の調べでは、歯周病の有病率が20歳代で約7割、30~50歳代は約8割、60歳代は約9割(2017年12月時点)と非常に高いです。

初期は、赤くなったり腫れたりしますが、ほとんど痛みを感じません。

症状が進行すると、歯と歯肉の間の境目(歯周ポケット)が深くなり、口臭が発生します。さらに進行すると歯を支える土台(歯槽骨)が溶けて歯が動くようになり、痛みや強い口臭が発生します。歯周病が歯槽骨まで到達すると、最後は抜歯、または歯が抜けてしまいます。また、周病になると心臓疾患・脳血管疾患リスクが高まり、腫れた歯肉から歯周病菌が血管内に侵入し、菌の持つ内毒素によって糖尿病の症状が悪化(合併症)します。

反対に歯周病治療を行うことで糖尿病も改善することもわかってきました。さらに、低体重児出産や早産への影響も注目されています。

出典:日本臨床歯周学会歯科では歯周病の予防と治療だけでなく、生活習慣や食事の見直しを含め、定期検診や安定期治療を継続することで歯周病の再発防止に取り組んでいます。

歯周病治療は全身疾患の改善にも

歯を守るための歯周病治療が、全身の健康を守ることに繋がるのをご存知でしょうか?

歯周病は細菌によって歯周組織に炎症が起きている状態です。そして歯肉には血管が通っており、そこから全身に歯周病菌が運ばれ、さまざまな悪影響を及ぼすことが明らかになっています。つまり、治療・メンテナンスを継続すれば、細菌数が減少し、全身疾患のリスクを下げられるわけです。

出典:日本臨床歯周病学会3つ当てはまると要注意。6つ当てはまると歯周病が進行している可能性あり。すべて当てはまると歯周病症状がかなり進んでいます。

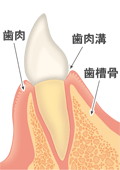

歯と歯肉にすき間のない健康な状態です。

細菌の塊である歯垢(プラーク)が付着したまま放置すると、歯肉炎になります。徐々に歯と歯肉のすき間が開いてきます。

歯肉炎が悪化すると、炎症は歯槽骨・歯根膜におよびます。これを歯周炎と呼びます。

さらに炎症を放置すると、歯槽骨が吸収されて(壊されて)歯がグラグラした状態に。口臭もひどくなります。

重度歯周炎となると、お口や身体全体の健康を考えて、ほとんどの場合抜歯をすることになります。

お口の中の細菌が誤嚥や歯周病によって血液を経由し、全身に流れ疾患を引き起こします。

歯周病治療を効果的に行うため、当院ではリアルタイムPCR法による歯周病菌のDNA診断を導入しました。

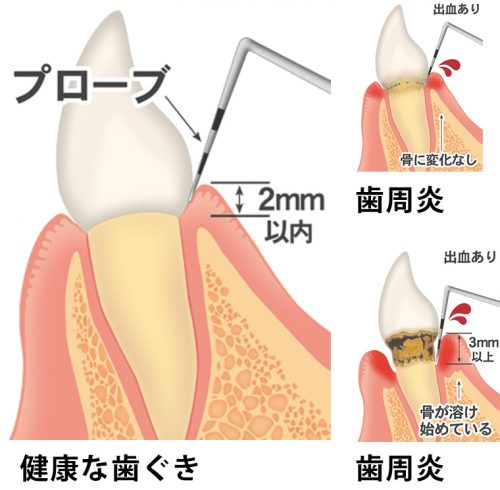

通常の歯周病検査は、保険診療の範囲内だと、歯茎の隙間(歯周ポケット)の深さを測るプロービング検査・歯の動揺度検査・出血の有無の3点セットが基本です。

ただ、このような歯周病検査には若干の問題点がありました。人の手で行うため、医院によって計測値が大きく変化することです。

そこでPCR法が役に立ちます。

方法は簡単。歯周ポケットの中の歯垢(プラーク)を採取し、その細菌のDNAを分析することで、歯周病のリスク判定を行っていきます。出血や痛みが伴わないので患者様からも好評です。

位相差顕微鏡によって、歯周ポケットから採取した細菌内の微生物の状態を調べていきます。細菌・真菌・原虫などの種類に応じて、抗菌剤などを用いて除菌。原因菌を特定していくというものです。

当院では、歯周病のリスクを最も高める6菌種のDNA診断を行っていきます。

※位相差顕微鏡で確認可能は歯周病菌は一部(らせん状菌)に限られています。ご了承ください。

予防治療で行う口腔内の検査と組み合わせて、以下の治療を進めます。

お口の中の細菌の活動性や量の確認。軽度~中度であれば除菌やレーザー治療で患部の治癒を目指します。リアルタイムPCR法を使い、歯周病菌のDNA検査も可能です。

歯肉炎の初期段階から、深い歯周ポケットができた中度の歯周病治療にも効果的なレーザー治療による殺菌のほかに、歯茎切開、溶けた骨の再生治療、必要な場合は抜歯を行います。

歯科医院での治療と同時に、自宅で続けられる3DSや除菌水、サプリメントなどの口腔ケアをご提案します。

定期健診と、生活習慣指導で再発防止をサポートします。重度の方も安定期治療で長期的にサポートを行います。

当院は予約制です。当日、できるだけ患者様をお待たせしないために、事前にご予約(0798-52-9580)をお願いします。

初診・再診いずれの場合も、保険証をご持参ください。

※再診の場合でも、月が変わると保険証の提示が必要になります。

お口の中を拝見し、歯ぐきの出血・歯周病ポケットの深さ、歯の動揺※を調べます。

※歯がグラグラする状態を動揺といいます。健康な歯でもわずかな動揺が見られます。

口腔内を診察し虫歯の有無や、歯ぐきが腫れているなどの症状を確認します。レントゲン撮影で、歯茎の中の骨(歯槽骨)の状態を調べます。

予防治療にて歯周病と診断された場合、検査内容をもとにプランをご提案します。

治療後は、定期的にメンテナンスに来ていただきます。歯周病は再発率が高い病気でもあるので、前と変わらない生活では、すぐに再発する恐れがあるからです。定期検診以外にも、自分の生活を見直すことも大切です。中~重度の歯周病の治療を行った方は、現状維持、歯の健康推進を目的とした安定期治療(初期は1ヶ月に1回、基本は3ヶ月に1回、症状に応じて6ヶ月に1回の来院が目安)を行います。

現在、歯周病は予防、治療ができます。

とくに歯周病の予備軍(たまに歯ぐきからの出血・腫れが見られる・歯周ポケットは軽度)の場合、早期の治療で進行を阻止し、健康を取り戻すことも夢ではありません。しかし、歯周病治療において予防・診断・治療・メンテナンスが非常に重要です。

その理由として歯周病には、痛みや腫れがといった自覚症状がある時期と、自覚症状なく歯周病が進行して行く時期が交互に訪れて進行していく特性があります。治療を終え放置してしまえば、次に痛みが出たときには、以前よりも進行している可能性が高いといえます。

そのため当院では、軽度の方には、定期検診やPMTCなど専門的なクリーニングで歯の健康を維持するお手伝いをします。また来院された時点で、中~重度歯周病と診断された場合、治癒した後も安定期治療(SPT)を行っています。

安定期治療とは、定期的に歯周病の目安となる歯周ポケットの深さが増していないか、出血があるかないかを観察し、症状に応じた治療を継続していくことを指します。例えば治療後、出血が少ないということは炎症が少なくなっている証拠。改善されている状態をできるだけ長く維持するために、除菌やレーザー治療を継続しお口の健康を守ります。

歯槽膿漏と歯周病は違うものですか?

歯槽膿漏は、歯周病が放置されることで進行した状態で、歯周ポケットが深くなり、歯肉の下に膿が溜まる状態を言います。

歯周病は、歯周組織に炎症が起こる疾患で、歯肉出血や歯周ポケット、歯肉退縮などが特徴的な症状です。

歯周病進行することで歯槽膿漏になることがあるため、早期に歯周病の治療を行うことが重要です。

歯周病は夫婦の間でも感染するのでしょうか?

歯周病は、細菌感染によって引き起こされる炎症性疾患です。夫婦間での感染は、口内の細菌の共有や感染リスクの共有などから確認されています。

共有された細菌が、口腔内に存在する歯茎や歯周組織に感染することで、歯周病のリスクが高まることがあります。

したがって、夫婦は、口内の衛生環境を改善し、歯磨きや定期的な歯科検診等による予防を行うことで、歯周病の感染リスクを低減することができます。

歯磨きをして血が出てしまうのは歯周病なのでしょうか?

歯磨きをして血が出ることは、歯周病の初期症状のひとつです。歯周病は歯茎に炎症が生じ、歯肉が腫れたり出血したりすることから始まります。

つまり、歯磨きをする際に歯肉が痛んでしまっている可能性があります。

ただし、血が出たからと言って必ずしも歯周病とは限りません。そのため、歯科医に一度相談することをお勧めします。

歯茎が下がってきたという症状は歯周病なのでしょうか?

はい、歯茎が下がってくる症状は歯周病の一つの兆候です。

歯周病では歯肉が炎症を起こして引き締まり、歯の周りの骨が溶けてしまうため、歯茎が下がってしまうことがあります。

歯茎が下がってしまうと、歯が長く見える「長寿命歯」と呼ばれる現象が起こったり、歯の根が露出してしまい、感染や虫歯など様々なトラブルが発生する可能性があります。早めの治療が大切です。

歯周病はいつ頃(何歳)から注意した方がよいのでしょうか?

歯周病はあらゆる年代で発症する可能性があるため、できるだけ早めに予防することが重要です。

歯垢をしっかりと取り除き、定期的な歯科医師、歯科衛生士のチェックを受けることが大切です。

また、歯周病のリスクが高い人は、特に注意が必要です。リスク因子としては、タバコの喫煙、ストレス、過剰なアルコール摂取、歯並びの悪さ、運動不足などが挙げられます。